夏の家づくりのポイント

皆さん、おはようございます。

西日本では7月を待たずに梅雨明けが発表されましたね。

毎日30℃超えで今日も熱中症警戒アラートが出てますね(;´Д`)

くれぐれも熱中症にはお気を付け下さい(>_<)

6月の雨量は平年に近かった様ですが今後雨が少なければ渇水が懸念される様です((+_+))

暑さだけでも厳しいのに雨の大切さをしみじみ感じさせられますね。

恵の雨が降る事を願うばかりです。

7月、いよいよ夏本番。

暑さが厳しくなるこの季節は、家づくりにおいても重要な時期です。

今回は、夏の家づくりのポイントを3点!

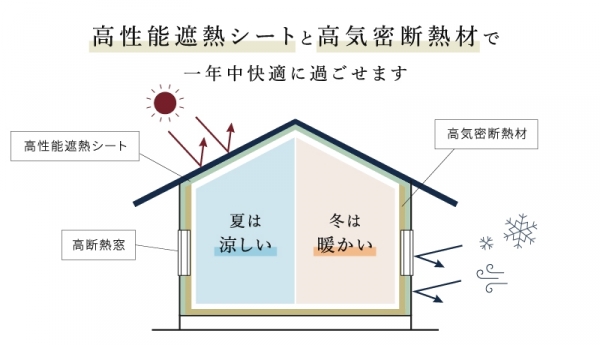

1.快適な住まいづくり=暑さ対策=断熱性能

・断熱材:

家の外から見た壁と中から見た壁の間にある素材です。

外が暑いときも、家の中の温度が上がりにくくする素材で、素材や施工によって性能も様々です。

・サッシ:

いわゆる「窓」部分です。今は多くの会社が複層ガラスを使っていて、遮熱加工されたものもあります。

・遮熱カーテン:

遮熱性能の高いカーテンは特に南向きの窓で高い効果を発揮します。

2. 夏の庭づくり

・オススメ植物:

サルビア、ヒマワリ、ベゴニアなどは比較的暑さに強くオススメ。ゴーヤやアサガオを緑のカーテンにすると、日差しを和らげる効果も期待できます。

・手入れ:

夏は、日中の暑い時間に水やりすると、蒸発してしまい、十分な水分が行き渡らないことがあるので、朝早くか夕方が効果的です。

3. 夏のインテリア=涼しさを感じるように

・涼しげな色合い:

壁やカーテン、クッションなどのファブリックに、白やブルーなど涼しげな色を取り入れると、見た目が涼しげに!

・天然素材の活用:リネンやコットンなど、通気性の良い天然素材を使ったインテリアアイテムで快適に!

・観葉植物の配置:室内に観葉植物を置くと、視覚的にも涼しさ+空気の浄化効果も☆